Durante siglos, ciencia y espiritualidad se han observado desde orillas opuestas, como dos ríos que parecían avanzar en direcciones contrarias. Uno reivindicaba la objetividad, la prueba empírica, la lógica del laboratorio. El otro defendía lo invisible, lo simbólico, lo inefable que late más allá de lo tangible. La historia nos ha hecho creer que eran incompatibles, que donde empezaba uno terminaba el otro. Sin embargo, en los últimos tiempos esas aguas comienzan a encontrarse en un delta inesperado. Y lo que parecía imposible hace apenas unas décadas, hoy es evidente: la ciencia roza lo sagrado, y lo sagrado se refleja en la ciencia.

No se trata de forzar una reconciliación ingenua ni de decir que “la física cuántica explica a Dios” o que “la biología prueba la existencia del alma”, fórmulas simplistas que convierten el misterio en mercancía barata. Se trata de reconocer que ciertos descubrimientos científicos apuntan, de manera sorprendente, en la misma dirección que intuiciones espirituales ancestrales. Y que si dejamos de lado el prejuicio, encontramos un terreno fértil para el diálogo.

Uno de los ejemplos más conocidos es la física cuántica. El estudio de las partículas subatómicas nos muestra un mundo donde las certezas se desvanecen: el observador modifica lo observado, la materia se comporta como onda y partícula a la vez, la noción de causa y efecto lineales se tambalea. ¿No resuena esto con lo que los místicos de diferentes tradiciones han repetido durante siglos, cuando hablaban de la unidad del todo, de la ilusión de la separación y de la participación activa de la conciencia en la creación de la realidad?

Otro puente inesperado surge en la neurociencia. El estudio del cerebro revela que la meditación modifica la estructura neuronal, que la práctica de la compasión fortalece ciertas áreas cerebrales, que el silencio o la contemplación reducen el estrés y potencian la creatividad. La espiritualidad no es ya solo una experiencia íntima; la resonancia magnética funcional demuestra que tiene correlatos físicos. El “espíritu” no es una entelequia flotante; dialoga con el cuerpo en un intercambio constante.

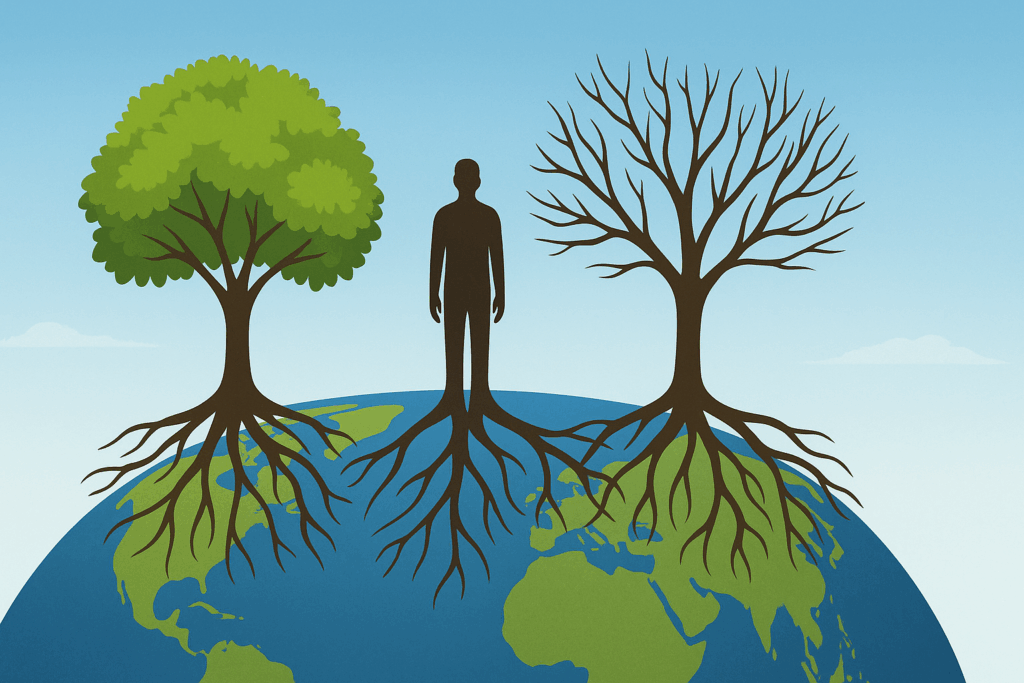

La biología también nos sorprende. El descubrimiento del ADN como lenguaje común de la vida recuerda, con otro vocabulario, la idea ancestral de que todos los seres estamos tejidos por la misma urdimbre. Y la ecología profunda —alimentada por datos científicos— reafirma lo que las cosmovisiones indígenas siempre supieron: que la naturaleza no es un recurso, sino una red viva de la que formamos parte inseparable.

Nada de esto convierte a la ciencia en religión, ni a la espiritualidad en ciencia. Lo que cambia es la mirada. Durante siglos, hemos querido verlas como sistemas excluyentes: la ciencia como templo de la razón, la espiritualidad como refugio de la fe. Pero el tiempo nos enseña que ambas son intentos de responder a la misma pregunta: ¿qué es la realidad y cuál es nuestro lugar en ella?

El peligro está en malinterpretar este acercamiento. No se trata de vestir la espiritualidad con bata blanca para darle respetabilidad, ni de espiritualizar los experimentos hasta volverlos dogma. Se trata de escuchar los ecos que resuenan entre ambos lenguajes. La ciencia descubre que el universo es mucho más extraño de lo que imaginábamos; la espiritualidad lo sabía desde siempre y lo expresaba en metáforas, símbolos y rituales.

Quizá ha llegado el momento de dejar de pensar en ciencia y espiritualidad como dos ejércitos enfrentados y empezar a verlos como dos lenguas que intentan contar la misma historia. Una se apoya en números y ecuaciones, la otra en mitos y cantos. Una mide, la otra contempla. Pero ambas, si se escuchan, pueden ayudarnos a comprender no solo el mundo exterior, sino también nuestro propio océano interior.

Ciencia y espiritualidad: puentes concretos

El diálogo entre ciencia y espiritualidad no es una metáfora poética; es un campo que ya empieza a tomar cuerpo en prácticas reales. En la medicina, en la psicología, en la ecología y hasta en la física, encontramos ejemplos de cómo ambos lenguajes se tocan, aunque usen símbolos distintos.

En la medicina, el enfoque integrativo reconoce que no basta con tratar órganos y síntomas. El cuerpo humano no es un conjunto de piezas intercambiables, sino un sistema interconectado que responde a factores físicos, emocionales y espirituales. El auge de la psiconeuroinmunología —esa ciencia que demuestra cómo las emociones influyen en el sistema inmunitario— confirma lo que tradiciones ancestrales siempre supieron: que la salud no es solo cuestión de células, sino también de estados internos. El médico que escucha al paciente con empatía está ejerciendo una terapia tan real como la prescripción de un fármaco.

En la psicología, la corriente transpersonal, surgida a mediados del siglo XX, se atrevió a incluir en el estudio de la psique las experiencias místicas, los estados ampliados de conciencia, los símbolos arquetípicos. Lo que antes se descartaba como delirio o superstición, hoy se investiga con seriedad. Técnicas como la respiración holotrópica o la meditación guiada muestran que explorar el inconsciente profundo puede ser tan transformador como una terapia clásica.

En la cosmología, la ciencia nos habla de un universo en expansión constante, nacido de una singularidad donde tiempo y espacio no existían. ¿No resuena esto con los mitos de la creación que hablan de un “vacío fértil” del que surge la vida? No es necesario forzar equivalencias, pero resulta llamativo que lo que los sabios describían como “el aliento primordial” o “la semilla del cosmos” encuentre paralelos en la física moderna.

La ecología profunda es otro ejemplo. La ciencia muestra cómo los ecosistemas son redes interdependientes, donde la desaparición de una especie afecta a todo el conjunto. Las culturas indígenas, por su parte, siempre vieron a los ríos, montañas y animales como parientes, no como recursos. Aquí la convergencia es clara: la supervivencia humana depende de reconocer esa red, no de explotarla.

Todo esto nos recuerda que la ciencia no destruye lo sagrado: lo nombra de otro modo. Cuando un científico dice que “todo está interconectado a nivel cuántico”, y un chamán dice que “todos somos parte del mismo espíritu”, no están contradiciéndose: están señalando lo mismo con lenguajes distintos.

El riesgo, como siempre, es caer en extremos. El cientificismo puro, que descarta lo que no puede medir, se vuelve ciego. El espiritualismo sin base, que rechaza toda comprobación, se vuelve ingenuo. La verdadera riqueza está en la fusión: dejar que la ciencia nos enseñe precisión y método, y que la espiritualidad nos recuerde sentido y propósito.

El sentido de un encuentro

Cuando ciencia y espiritualidad se observan con recelo, el ser humano queda partido en dos. De un lado, la razón fría, la precisión matemática, el mundo de los hechos comprobables. Del otro, la intuición, la fe en lo invisible, la necesidad de encontrar sentido más allá de lo que se puede medir. Vivir en esa fractura nos vuelve incompletos. O nos convertimos en máquinas que analizan sin sentir, o en crédulos que sienten sin pensar. Ninguno de los dos extremos sostiene una vida plena.

El encuentro entre ambas corrientes no es un lujo académico ni un capricho new age: es una necesidad vital. El ser humano necesita la ciencia para orientarse en el mundo material, para curar enfermedades, para construir herramientas, para comprender fenómenos naturales. Pero también necesita la espiritualidad para habitar el misterio, para dar forma a lo inexplicable, para sostenerse en medio de lo que nunca tendrá respuesta definitiva.

La reconciliación de estas dos miradas nos permite recuperar la unidad interior. La mente y el espíritu no son enemigos, sino facetas de la misma conciencia. El cuerpo no es un mero vehículo desechable, sino el templo donde se expresa nuestra conexión con el todo. La naturaleza no es un almacén de recursos, sino un espejo donde el universo se contempla a sí mismo.

Este diálogo también nos invita a la humildad. La ciencia avanza, descubre, mide, pero cada hallazgo abre nuevas preguntas. La espiritualidad ofrece caminos, símbolos y prácticas, pero también se topa con límites que solo la experiencia personal puede traspasar. Ambos lenguajes nos recuerdan que el misterio nunca se agota, que la realidad es más vasta de lo que podemos abarcar.

Cuando dejamos de pensar en ciencia y espiritualidad como trincheras, entendemos que su fusión no busca reemplazar una por otra, sino enriquecer ambas. El médico que recomienda meditación junto con medicación no está traicionando a la ciencia, está ampliándola. El buscador espiritual que estudia biología no está debilitando su fe, está dándole raíces.

El futuro quizá dependa de nuestra capacidad de vivir en esa frontera difusa donde la ciencia toca lo sagrado. Un lugar donde la fórmula matemática y el mantra, el microscopio y el altar, el telescopio y la plegaria, sean gestos distintos de la misma búsqueda: comprender quiénes somos y qué significa estar vivos.

Allí donde las mareas se funden

Hay un punto en el horizonte donde el mar y el cielo parecen tocarse. No importa cuántos pasos demos hacia adelante: nunca lo alcanzamos, pero siempre nos guía. Así es también el encuentro entre ciencia y espiritualidad. No se trata de que una invada a la otra ni de que se fundan en un híbrido extraño, sino de que aprendamos a vivir en ese horizonte móvil, sabiendo que la línea que los separa es, en realidad, un espejismo.

Porque la ciencia, con su afán de medirlo todo, acaba rozando lo inconmensurable. Y la espiritualidad, con su lenguaje simbólico, a veces necesita de la precisión científica para no desvanecerse en fantasías. Ambas mareas, distintas en ritmo y en color, se entrelazan en el océano de la conciencia. Una nos da brújula, la otra nos da sentido. Una nos muestra cómo, la otra nos recuerda por qué.

Quizá el verdadero milagro no sea que un electrón pueda comportarse como onda y partícula, ni que la meditación transforme las conexiones neuronales. El milagro está en que podamos reconocer el hilo invisible que une lo que parecía irreconciliable. Y que al hacerlo, nos reconozcamos a nosotros mismos: criaturas de carne y hueso que piensan, sienten y sueñan a la vez.

Cuando la ciencia roza lo sagrado, y lo sagrado se deja iluminar por la ciencia, nace una nueva forma de conocimiento: no un saber que divide, sino un saber que abraza. Y en ese abrazo descubrimos que la vida no necesita ser diseccionada ni idealizada, sino vivida en plenitud, con la mente despierta y el alma abierta, como quien contempla el mar y entiende que sus olas nunca son dos, sino una misma marea infinita.